なぜビートルは販売終了になったのか

Share

なぜ、80年以上にわたって愛され続けたビートルは、その歴史に終止符を打たなければならなかったのでしょうか。その背景には、販売台数の低迷、ライバル車の台頭、そして自動車業界全体を覆う大きな変革の波といった、複数の要因が複雑に絡み合っていました。本稿では、これらの要因を一つひとつ紐解き、ビートル販売終了の真相に迫ります。

第1章:販売台数の低迷という現実

ビートル販売終了の最も直接的な要因は、販売台数の長期的な低迷でした。特に、最大の市場であった北米での落ち込みは深刻でした。1998年に登場した「ニュービートル」は、その斬新なリバイバルデザインで熱狂的に受け入れられ、ピーク時には年間8万台以上を販売しました。しかし、3代目にあたる「ザ・ビートル」が登場した後の2018年、その販売台数は9月の時点でわずか1万1000台と、往時の勢いを完全に失っていました。

日本市場も例外ではありませんでした。「ザ・ビートル」が導入された2012年には7,514台を販売し、輸入車販売ランキングで10位に入るなど好調な滑り出しを見せました。しかし、その勢いは長くは続きませんでした。2015年、販売台数は4,123台へとほぼ半減し、その後も年間4,000台レベルで推移するなど、大幅な回復の兆しは見られませんでした。

第2章:ライバル「MINI」の躍進とデザインの宿命

ビートルの販売が急減した2015年、その裏で飛躍的な成長を遂げたライバルがいました。同じく歴史的名車のリバイバルモデルであるBMWの「MINI」です。

決定的な転機となったのは、2014年10月の「MINI 5ドア」の日本導入でした。それまで3ドアモデルが中心だったMINIに、利便性の高い5ドアモデルが加わったことで、ファミリー層など新たな顧客層の獲得に成功。その結果、MINIの販売台数は2015年に前年から約2,500台増の2万1,640台に達し、2016年、2017年にはフォルクスワーゲン・ゴルフを抑えて輸入車販売ランキング1位に輝くほどの成功を収めました。

一方で、ビートルは最後までクーペとカブリオレという2つのボディバリエーションにとどまり、実用的な5ドアモデルがラインナップに加わることはありませんでした。これには、ビートルという車が持つデザイン上の宿命が大きく関係しています。

MINIの場合、そのアイコンは丸いヘッドランプとフロントグリルに集約されています。このフロントマスクさえ維持すれば、ボディを伸ばして5ドアにしたり、SUV(クロスオーバー)にしたりしても、誰もが「MINI」だと認識できます。

しかし、ビートルのアイコンは「カブトムシ」を彷彿とさせるボディ全体の造形そのものです。大きな前後フェンダーと、滑らかな弧を描くルーフラインが一体となって初めて「ビートルらしさ」が生まれます。この特徴的なシルエットを保ったままボディを延長してリアドアを設けることはデザイン的に極めて困難であり、もし強引に行えば、ビートルならではの魅力が損なわれてしまう可能性がありました。このデザイン上の制約が、多様化する市場のニーズに対応する上での大きな足かせとなったのです。

第3章:旧世代プラットフォームが招いたコストと技術の壁

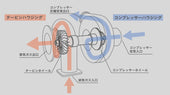

販売不振とライバルとの競争に加え、生産面での課題もビートルの将来に影を落としていました。2011年に登場した「ザ・ビートル」は、当時の最新プラットフォームではなく、1世代前の「ゴルフ6」と共通のプラットフォーム(車台)を使用していました。

プラットフォームについてはこちら▼

なぜニュービートルとゴルフの土台は同じなのに、車内空間はこんなにも違うのか?

これは、フォルクスワーゲンが次世代プラットフォームとして開発した「MQB(モジュラー・トランバース・マトリックス)」が導入される直前のモデルであったためです。この旧世代プラットフォームの採用は、いくつかの深刻な問題をもたらしました。

第一に、先進運転支援システムの搭載が困難であったことです。MQBを採用した現行のゴルフやポロには、アダプティブクルーズコントロール(ACC)などの先進安全装備が標準的に備わっていますが、ザ・ビートルには最後まで搭載されませんでした。安全性能への要求が高まる現代において、これは大きな弱点となりました。

第二に、生産効率の悪化です。フォルクスワーゲンはMQBによって部品の共通化を進め、生産コストの大幅な削減を実現しました。しかし、ザ・ビートルはMQBモデルとは異なる生産ラインを必要としたため、販売台数が伸び悩む中で、その生産は相対的に高コストなものとなっていきました。

第4章:「さようなら」ではなく「またね!」に込められた未来への期待

こうした複合的な要因が重なり、フォルクスワーゲンは2018年9月、ビートルの生産を2019年7月で終了すると正式に発表しました。

しかし、フォルクスワーゲンが展開したキャンペーンのメッセージは、単なる別れを告げるものではありませんでした。それは「Good Bye!(さようなら)」ではなく、「See You!(またね)」だったのです。この言葉には、将来的な復活への含みが込められていると多くのファンが期待を寄せました。

まとめ:ビートルが残した功績と未来へのバトン

フォルクスワーゲン・ビートルの生産終了は、単一モデルの販売不振という単純な理由ではなく、市場の変化、ライバルとの競争、技術の進化、そして企業戦略の転換といった、現代の自動車産業が直面する課題が凝縮された結果でした。

しかし、80年以上にわたる歴史の中でビートルが残したものは、決して消えることはありません。それは、単なる移動手段としてのクルマではなく、人々の生活に寄り添い、文化を創造し、時代を象徴する「アイコン」としての価値です。ヒッピー文化の象徴となり、オフロードレース「バハ1000」で活躍する「バハバグ」のようなカスタム文化を生み出しました。

エンジンのついたビートルはもう新車で手に入れることはできません。しかし、その丸みを帯びた愛らしいフォルムと、人々に笑顔をもたらした精神は、これからも世界中の人々の記憶の中で走り続けるでしょう。そして、「See You!」という言葉を信じて、いつの日か新しい時代の技術をまとって復活するその日を、多くのファンが待ち望んでいます。一つの道は終わりましたが、そこからまた新しい道が始まるのかもしれません。ビートルが繋いだバトンは、次の世代へと受け継がれていくのです。